Les Sept Corbeaux

Les Sept Corbeaux (Die sieben Raben) est l’un des premiers long-métrages d’animation de l’histoire. Il a été réalisé en 1937 par les frères Diehl sous le régime de l’Allemagne nazie. Si je ne n’ai pas encore perdu la moitié de mes lecteurs avec cette information… Les frères Diehl, au nombre de trois, ont créé un studio qui deviendra célèbre : Gebrüder-Diehl-Film. Ce studio sera le plus important centre de production de films en stop-motion d’Allemagne, puis d’Allemagne de l’Ouest. De 1929 à 1970, les frères Diehl réaliseront plus d’une soixantaine de films d’animation allant du film de contes de fées aux films éducatifs pour enfants. Les Sept Corbeaux appartient à la première catégorie.

Il est remarquable que plusieurs des premiers long-métrages animés furent réalisés avec la technique des marionnettes. Ainsi en est-il du Nouveau Gulliver d’Alexandre Ptouchko en 1935 et de Le Roman de Renard en 1941 (ou 1937) par l’orfèvre Ladislas Starewitch. Il est également à noter que cette technique est particulièrement prisée des artistes d’Europe de l’Est, puisqu’Alexandre Ptouchko œuvrait au sein de l’Union soviétique, tandis que Ladislas Starewitch a trouvé refuge en France après la prise de pouvoir par les bolchéviks en Russie.

Mais que savons-nous du cinéma d’animation allemand des années 1920-1930 et qui étaient les frères Diehl ?

Quand on parle du cinéma d’animation allemand de cette période, il revient invariablement un nom sur toutes lèvres : Lotte Reiniger. En effet, la réalisatrice, spécialiste des silhouettes en papier découpé, créa, avec l’aide d’autres artistes, le fabuleux et onirique Les Aventures du prince Ahmed (Die Abenteuer des Prinzen Achmed) en 1926. Ce film, d’une virtuosité à mettre KO nombre de films d’animation récents (on ne compte pas le fabuleux Guillermo del Toro’s Pinocchio), reste dans l’histoire comme le premier long-métrage d’animation. Néanmoins, cette affirmation pose problème. Dans l’un des documentaires consacré à Lotte Reiniger, Les Aventures du prince Ahmed est présenté comme cela. Or, il convient de nuancer le propos. Non, ce n’est pas le premier long-métrage d’animation de l’histoire, mais le premier existant encore. Le premier long-métrage d’animation est l’œuvre de l’Argentin Quirino Cristiani en 1917 : El Apóstol. Il s’agissait d’un film satirique qui remporta un grand succès à l’époque. Mais les négatifs ont brûlé en 1926. Cristiani enfoncera même le clou en sortant un second long-métrage animé en 1918 : Sin dejar rastros, lui aussi malheureusement perdu. Sur le sujet, je vous recommande vivement le documentaire Quirino Cristiani The Mystery of the First Animated Movies réalisé en 2007 par Gabriele Zucchelli. Pour l’anecdote, l’homme a été approché par Walt Disney pour diriger le film d’animation Saludos Amigos sorti en 1942. Cristiani, n’aimant pas devoir rendre des comptes, déclina l’offre. Voilà pour cette petite parenthèse.

Maintenant, intéressons-nous plus particulièrement à l’Allemagne. Jusqu’à la prise de pouvoir officielle par les Nazis en 1933, le cinéma d’animation allemand se portait bien et regorgeait de films d’animation avant-gardistes. En effet, l’époque était survoltée et l’art battait son plein. C’est ainsi que dans une certaine effervescence, l’animation fut mise à contribution pour exprimer les avant-gardes artistiques à travers des travaux animés abstraits et parfois publicitaires. Il serait fastidieux de tous les citer, mais il est possible d’évoquer quelques-uns de leurs auteurs. Par exemple, Walther Ruttmann réalisa en 1921 Opus 1, qui fut projeté la même année. Ce fut la première projection d’un film abstrait. Walther Ruttmann est également célèbre pour avoir confectionné la séquence du cauchemar de Brünhilde dans Les Nibelungen de Fritz Lang. Il participa également à la réalisation de Les Aventures du prince Ahmed.

Toutefois, l’artiste expérimental le plus connu de cette période demeure certainement Oskar Fischinger, célèbre pour son travail sur les formes et les rythmes. Ses travaux, très modernes pour l’époque, représentaient la musique au moyen des formes et des couleurs. Si cela vous rappelle un célèbre film, rien de plus normal. Ses travaux ont inspiré un certain Walt Disney pour le chef-d’œuvre Fantasia (1940). Outre de témoigner de la culture et de l’attrait du grand Walt pour une animation plus intellectuelle (alors que dans l’imaginaire collectif il incarne le contraire), cela démontre également le rayonnement qu’a pu exercer l’animation allemande. Disney fit donc appel à Fischinger. Problème, lorsque ses films furent projetés plusieurs fois à l’équipe de Fantasia, ils avaient été manipulés et réinterprétés de façon à être plus accessibles. Décision discutable et préjudiciable car Fischinger quittera le chantier. Très cultivée la souris, mais pas toujours sympathique… On ne constate nulle mention du maître allemand dans le générique de fin…

Pour finir ce tour d’horizon de l’animation allemande, il reste un film qu’il faut à tout prix évoquer, il s’agit de L’Idée (1932), un chef d’œuvre absolu du cinéma d’animation. Cette merveille est le fruit du travail acharné de Berthold Bartosch (qui officia également sur Les Aventures du prince Ahmed). Bien que le film ait été réalisé en France, il est à mettre au crédit d’un savoir allemand. Le film met en scène, sur un plan allégorique, l’Idée pour laquelle les hommes se battent sans cesse. L’Idée est représentée sous les traits d’une femme nue, autant évocation érotique du corps féminin que pureté et subversion. L’Idée est ici une inspiration, un idéal sublime, un rêve pour lequel les opprimés se battent et contre lequel les puissants exercent leur terreur. Le film vaut autant pour sa direction artistique foudroyante, inspirée des gravures de Frans Masereel, que pour sa mise en scène recourant à nombre d’effets spéciaux. D’une durée de 24 minutes, il laisse une impression durable. Il nous offre l’aspiration pacifiste de son créateur avant que ne déboule l’ogre hitlérien…

Puis, les Nazis arrivant au pouvoir, se passe ce qu’il se passe souvent dans ce genre de régime politique (voir mes dossiers sur le cinéma d’animation soviétique). L’art abstrait, trop subversif, trop intellectuel, trop théorique, trop incompréhensible, est mis en cage dans ce que l’on a appelé l’art dit « dégénéré ». Les artistes d’avant-garde n’ont plus d’autres choix que de quitter le pays, de se faire discrets ou de dire oui. Ainsi, l’animation sous le régime nazi, bien qu’elle ne soit pas très connue, se distingua surtout par un esprit de compétitivité à l’égard des Américains sur le plan technique. Citons par exemple, un court-métrage connu de cette période : Le Bonhomme de neige (Der Schneemann) de Hans Fischerkoesen (1943). Film intéressant qui mélange dessin animé et animation en volume et dont la caméra virtuose surprend.

Que deviennent les frères Diehl dans tout cela ? Pardonnez-moi, vous savez que j’aime restituer un contexte le plus précisément possible, j’aime les articles qui multiplient les pistes, ce n’est pas pour « étaler ma science » comme disent les mauvaises langues, c’est juste que j’aime montrer que tout est lié. C’est, pourrait-on dire, presque une philosophie. J’aime jeter des passerelles, faire des parallèles et évoquer des pans du cinéma qui ne sont pas très connus. Que les articles de critiques qui ne proposent aucune piste sont tristes… Après tout, le cinéma est également un morceau de l’Histoire avec un grand H…

Alors, nos amis les frères Diehl étaient au nombre de trois. Il y avait Ferdinand, souvent chargé de la réalisation et de l’animation. Hermann, quant à lui, s’occupait de confectionner les figurines. Puis le troisième frère, Paul, il semble qu’il s’occupait parfois des scénarios. Je n’ai pas trouvé beaucoup d’éléments sur eux. Leur premier film, Kalif Storch (1929) met en scène des personnages en forme de silhouettes, peut-être l’influence de Lotte Reiniger. Ils se dirigeront bien vite vers les marionnettes. Si Les Sept Corbeaux demeure leur premier long-métrage, ils en réaliseront plusieurs autres. Un de leurs films deviendra particulièrement célèbre pour son personnage de hérisson : Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel (1938). Le hérisson du court-métrage qui prendra le nom de Mecki, (visible ici) est devenu extrêmement populaire dans l’Allemagne d’après-guerre, au point qu’il sera le héros de plusieurs bandes dessinées. Une série animée sera même produite en 1995 sous le titre de Mecki et ses amis (Mecki und seine Freunde).

Mais le gros morceau demeure évidemment Les Sept Corbeaux. Tentative un peu folle d’un long-métrage de marionnettes, ce film est, malgré quelques réserves, une réussite. Le film sortit quelques semaines avant Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney. Comme souvent dans un film de marionnettes, le genre choisi est le conte. Les frères Diehl adaptent le conte éponyme des frères Grimm.

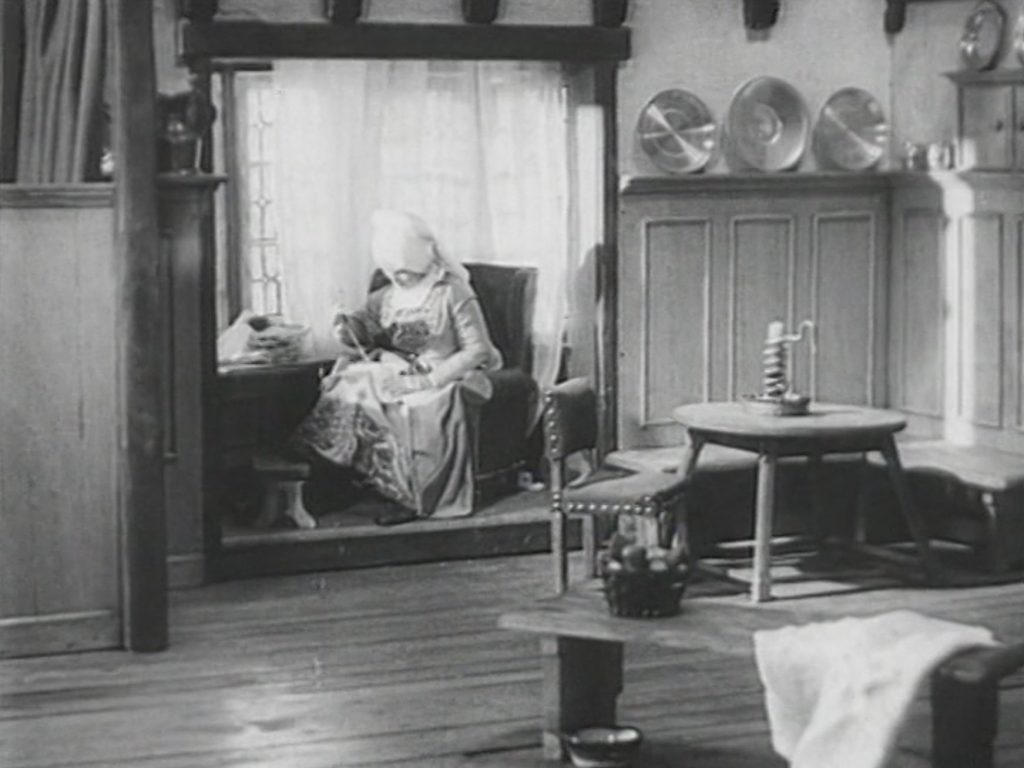

Le moins que l’on puisse dire au visionnage du film est qu’il n’accuse pas son âge. L’animation des marionnettes est remarquable de fluidité. Sans atteindre la virtuosité des films de Ladislas Starewitch, le résultat force le respect. Alors que les films en stop motion sont souvent l’occasion de faire parler l’imaginaire dans de jolis décors et des marionnettes stylisées, ici la direction artistique va à l’inverse. Les pantins respectent la morphologie humaine. Ils sont criants de réalisme et détaillés. Comme pour répondre à ce besoin de réalisme, les décors, eux suivent la voie du naturalisme, conférant encore davantage de crédibilité au film. Force est de constater que le soin apporté à l’ensemble est grand, jusqu’aux animaux comme les escargots et écureuils.

Malgré ce réalisme ambiant, la poésie n’est pas écartée pour autant. Les frères Diehl font preuve d’une étonnante maîtrise de la lumière. Si bien que voir un rayon de soleil filtrer à travers les arbres est l’occasion (dans des moments un peu trop rares) de plans superbes et évocateurs. Cette utilisation des ombres et des lumières renforce également la crédibilité du film.

Comme un hommage à Lotte Reiniger et à ses silhouettes, quelques personnages, pourtant en volumes, apparaissent à l’écran telles des ombres chinoises. Souffle évocateur puissant et mystérieux qui rappelle la magie et la peur émanant des contes.

Il est réellement dommage que les frères Diehl n’aient pas davantage utilisé le suggestif pour porter le film à une dimension supérieure, celle de la poésie, de l’évocation, de la métaphore. Ce qu’il manque désespérément à ce film, c’est un souffle, une envolée, de la personnalité, de la transcendance. Hormis en de rares occasions, tout est parfaitement calibré, parfait, sans folie, en un mot : classique.

Une chose que l’on peut dire après la vision de Les Sept Corbeaux, c’est le classicisme à toute épreuve de la réalisation. Est-ce parce que nous sommes sous période nazie ? Nous ne trouvons nulle audace formelle, nulle fantaisie, nulle tentative de susciter l’émerveillement. Le choix est définitivement celui du réalisme, même dans un conte. C’est limite si nous ne sommes pas face à un film social, d’ailleurs les quelques réflexions qui émaillent le film semblent corroborer cette impression. Ne serait le scénario, nous pourrions presque oublier que nous sommes dans l’univers des contes. Si l’histoire reprend l’idée centrale du récit des frères Grimm, elle suit un chemin différent qui, à mon sens, enlève l’originalité du conte. Il faut que je précise que j’ai lu la version viennoise, peut-être que la version allemande est identique au film, je ne sais. Mais afin que vous ne soyez pas surpris, je devais faire la précision puisque je vais comparer le conte que j’ai lu avec le film.

Dans le conte, un couple pauvre a sept garçons, mais désire ardemment une fille. Leur prière est exaucée. Seulement, quand la fillette naît, elle est faible et fragile. Le père demande alors aux garçons de vite aller chercher de l’eau au puits afin de baptiser le bébé pour le protéger. Lorsque les enfants arrivent au puits, ils se disputent pour savoir lequel remplira la cruche qui finit par tomber dans l’eau. Ne voulant pas rentrer par peur de la colère paternelle, les frères s’attirent néanmoins l’ire du père qui les maudit et désire qu’ils soient transformés en corbeaux. Ce qui arrive bien évidemment.

Quelques années plus tard la fille a bien grandi. Elle apprend, par hasard, l’existence de sept frères qu’elle n’a jamais connus. Elle décide de demander la vérité à ses parents. La fillette (elle n’a jamais de nom) souffre de culpabilité et considère que ses frères ont été changés en corbeau par sa faute. Elle va alors partir à leur recherche. Le conte dit qu’elle ira jusqu’au bout du monde sans les trouver. Elle demandera alors au soleil qui était trop chaud et effrayant, puis à la lune trop froide et sinistre sans avoir de réponses. Elle finira par atteindre les étoiles qui lui révéleront que ses frères habitent dans la Montagne de Verre et qu’il faut un osselet pour l’ouvrir, objet que les étoiles lui donnent. Mais, en chemin, elle perdit le précieux sésame… Elle n’eut alors d’autre choix que de se couper le petit doigt pour ouvrir la Montagne. Elle retrouva enfin ses frères et rentra avec eux. Tout est bien qui finit bien.

Seulement, le film choisit une voie différente. Si les frères Diehl reprennent l’idée des enfants transformés et de leur recherche par la sœur, ils font le choix d’orienter l’intrigue sur un plan différent. Alors que le conte privilégiait une quête sur fond de paganisme (le soleil et la lune tout de même), le film fait le choix de rester beaucoup plus terre à terre en rajoutant une fée et un prince inutiles. Alors que la fille désespérait, une fée lui apparut.

Celle-ci lui apprit que si elle faisait vœu de silence pendant sept ans et qu’elle tricotait sept chemises pour ses frères, ils réapparaitraient. Les Sept Corbeaux croise donc la route du conte Les Cygnes sauvages d’Andersen. Ainsi, le film devient quelque part plus complexe. À l’image du conte de l’écrivain danois, la fillette est aimée d’un prince qui souhaite l’épouser. Problème, l’oligarchie dirigeante et obscurantiste a peur de perdre le contrôle de la société et craint l’influence bénéfique qu’exerce la jeune fille sur le peuple (elle est gentille et généreuse). Les aristocrates et les ecclésiastiques obligent donc le prince à la brûler sous prétexte qu’elle est une sorcière. Le procès est vite mené : elle ne parle pas pour se défendre, donc elle est coupable… N’importe quel prétexte aurait fait l’affaire. Malgré ce simulacre de procès, la jeune fille tient bon et finit par retrouver ses frères une fois les vestes confectionnées.

Il ne fait nul doute que le film est plus riche que le conte. De fait, l’intrigue tourne à la manipulation. Le scénario développe dès lors quelques réflexions sur l’exercice du pouvoir, l’opposition entre riches et pauvres, et, bien sûr, la foi inconditionnelle en la parole des dirigeants. S’ils le disent, cela doit être vrai… Finalement, la société n’a pas tellement changé. Les seuls à ne pas gober la supercherie et à faire preuve d’esprit critique et de discernement sont des personnages à contre-emploi. En effet, il s’agit d’un vieil aveugle et du bouffon.

Le premier, handicapé, compense par une plus grande clairvoyance. Il n’est pas impossible de faire une comparaison avec les nombreux personnages handicapés de la culture asiatique, que ce soit au Japon ou en Chine. Nombre de protagonistes non-voyants ou mutilés deviennent bien plus sages que leurs homologues « normaux ». La perte d’une capacité permettant de prendre du recul sur le monde et son essence. Enfin, le bouffon est, par définition, celui qui fait rire l’élite convaincue de sa supériorité. Soit par son physique disgracieux, soit par ses blagues grotesques. Pourtant, Dieu sait qu’il faut de la sagesse pour supporter la bêtise des maîtres. Dieu sait qu’il faut de l’intelligence pour faire rire une engeance satisfaite d’elle-même, sans montrer qu’en réalité on la ridiculise sans cesse. Le bouffon comprend vite la supercherie à l’encontre de la future princesse, mais il a beau prévenir la population, rien ne change.

Le bouffon nous démontre aussi sa puissance d’analyse dans le domaine de la féminité. Les contes sont le réceptacle de la sagesse populaire. Leur pouvoir instructeur ne s’est jamais démenti, ils nous exposent depuis longtemps la véritable nature féminine. En effet, dans ce genre littéraire, une femme banale parlant à tout va devient une commère, au point d’être désignée par ce doux sobriquet. Cette discipline, hautement intellectuelle, du bavardage futile dans laquelle excelle toute femme sans distinction de position sociale est, elle aussi fabuleusement décryptée par la sagesse du bouffon. Celui-ci s’exprimera fort à propos au sujet du silence de la princesse : « Elle ne se plaint pas, ne répond pas et il (le prince) a toujours le dernier mot. Je ne pourrais pas me souhaiter épouse plus parfaite. »

Au-delà de ce passage humoristique (mais touché par la grâce de la vérité) je trouve les personnages du vieil aveugle et du bouffon très bons. C’est la plus grande réussite du scénario. Faire reposer la vérité sur des personnages « inférieurs » est la meilleure façon de moquer les puissants et les tourner en dérision. Une critique à peine voilée des temps troublés de l’époque et de l’enfer à venir ? Qui sait…

Pourtant, une déception demeure malgré tout quand le film se termine… Pourquoi donc ?

Parce que déjà, nous nous rapprochons davantage du conte d’Andersen que de celui des frères Grimm, mais cela n’est pas vraiment un problème dans la mesure où nombre de contes possèdent des situations communes. Mon reproche tient au fait que non seulement le conte des frères Grimm est affadi, mais il est vidé de son paganisme. De plus, dans le conte d’Andersen, la fillette doit coudre douze vestes sans parler, mais surtout doit utiliser des orties. Voici ce qu’il manque au film : les épreuves qui font grandir, qui apprennent et qui marquent à jamais la chair. Qu’est ce qu’un conte sans morale, sans souffrance, sans apprentissage de la vie ? C’est quand même autre chose de tricoter des vestes avec une plante piquante sans se plaindre que de le faire avec de la paille ! Alors d’accord, dans le film la fillette doit le faire pendant sept ans et le chiffre est symbolique, n’empêche que l’épreuve est bien plus allégée. Le conte Les Sept Corbeaux est comme le texte d’Andersen, lui aussi plus dur, du moins plus marquant, plus radical que son homologue filmique. N’oublions pas l’épreuve du petit doigt que l’héroïne doit se couper pour mériter de revoir ses frères et les délivrer. C’est ce qu’il manque au film, cet apprentissage par la souffrance, ce sacrifice de sa personne, ce don de soi pour retrouver ceux que l’on aime ! Que serait Cendrillon sans l’amputation d’une partie du pied des belles-sœurs ? Que serait Blanche-Neige sans le châtiment exemplaire de la reine qui dut danser avec des souliers chauffés à blanc jusqu’à ce que mort s’en suive ?

Il manque au film cet aspect initiatique terrible qui fait le charme des contes. Et puis quoi ! Sept ans pour tricoter des vestes ?! La rigolade ! Certes, au début elle en souffre car elle le fait en pleine forêt au fil de saisons. Mais après, elle peut le faire au château.

Toutefois, mon plus gros reproche, est d’avoir ôté toute référence au paganisme. Pourquoi ce choix ? La fée ressemble beaucoup trop à la Vierge Marie… Comme si on avait voulu effacer toute inspiration païenne pour faire rayonner le christianisme, qui a succédé au paganisme en reprenant à son compte nombre de croyances ancestrales. Est-ce parce nous sommes dans l’Allemagne nazie, qui comme beaucoup de dictatures se méfie du mysticisme ? On retrouve la même problématique en URSS où les dirigeants se méfiaient de tout ce qui ressortait du fantastique car inexplicable et indomptable, donc problématique. Ce n’est qu’une théorie, mais peut-être valait-il mieux faire référence au christianisme ? L’astre solaire aurait fait de l’ombre au soleil hitlérien, allez savoir… Je soupçonne néanmoins que cela ne soit qu’un choix personnel des frères Diehl.

Quel dommage ! Nous aurions pu avoir de belles envolées lyriques et oniriques à la façon des contes russes. Ces derniers faisant plus souvent la part belle au paganisme et aux héros mythiques que leurs homologues d’Europe de l’Ouest. Nous aurions pu avoir de magnifiques scènes merveilleuses comme dans le film Le Petit cheval bossu (1941) d’Alexandre Rou, où un berger doit demander de l’aide à la lune et au soleil. L’occasion de belles scènes fantasmagoriques… Mais tout cela reste à l’état de fantasme pour le pauvre spectateur en quête de merveilleux et de magie.

Il s’agit bien sûr d’un avis strictement personnel. J’aime beaucoup l’imaginaire, d’autant que la stop-motion possède ce petit je ne sais quoi d’irréel et de magique qui a souvent pour effet d’accentuer le fantastique. Cela dit, pour rendre justice au film, ce choix d’une intrigue moins païenne va de pair avec le souci de réalisme qui parcourt tout le métrage. Comme je l’ai dit plus haut, les marionnettes sont très humaines et les décors naturalistes. Le soin apporté au détail démontre un grand professionnalisme. L’atmosphère, formidablement accompagnée par la musique, est imprégnée de tristesse et le ton presque misérabiliste. Le classicisme de la mise en scène colle très bien au scénario. L’ensemble est on ne peut plus solennel et demeure d’une cohérence sans faille.

Au final, le film est très maîtrisé. Je dois admettre que c’est plutôt moi qui aurais préféré plus de dureté dans le traitement du personnage principal et le respect du paganisme présent dans le conte. Toujours est-il que Les Sept Corbeaux est un très bon film, d’une grande finesse technique marquant pour son choix du réalisme qui n’est pas majoritaire dans le monde du cinéma d’animation. L’utilisation de la lumière, très élégante, finit de confirmer l’indiscutable réussite du film. Des reproches seraient peut-être à faire sur le ton volontairement triste qui se prête à la contemplation. Il est vrai que dans ces moments-là le film devient assez lent, mais quelle beauté ! Si vous avez l’habitude des films qui avancent vite, comme c’est le cas aujourd’hui, vous serez parfois désarçonnés. Quand on pense que certains passent à autre chose juste parce qu’ils ont la flemme de lire un titre qui fait plus de trois mots…

Enfin, rassurez-vous, le film ne dure que 55 minutes. Que dire de plus ? Il convient peut-être de préciser que le film n’est, encore une fois, jamais sorti chez nous… Si vous aimez les marionnettes, que vous souhaitez voir un chaînon manquant de l’animation (on en parle peu quand même) et que vous admirez la technique, foncez ! Il vaut le coup, et c’est toujours bien de voir un film rare !

Les Sept Corbeaux est disponible sur youtube en version originale allemande.

–IMDb

–WIKIPÉDIA

–SensCritique

Le Vieux Khottabych

Vous aimerez aussi

Le cinéma d’animation soviétique des débuts de l’URSS à la fin de la Seconde Guerre mondiale : quatrième partie (1938-1940)

23 décembre 2024

Chat c’est Paris : film artistique

17 juillet 2021